Le Frelon asiatique Vespa velutina, ou Frelon à pattes jaunes, est une espèce exotique envahissante (EEE) arrivée dans le sud-ouest de la France en 2004, à la suite du transport d’une reine fécondée dans une cargaison de poteries chinoises. Il arrive dans la région genevoise en 2020, à la suite de déplacements progressifs naturels. Cette espèce est en effet capable de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres à chaque saison.

Biologie

Classification

Vespa velutina est un insecte hyménoptère de la famille des Vespidae. Il s’agit d’une guêpe sociale, ayant une organisation particulière au sein de sa colonie avec une reine (fondatrice), des femelles stériles — les ouvrières — puis durant la saison de reproduction des mâles et des femelles fécondées — les gynes — fondatrices de l’année suivante.

Morphologie

Le Frelon asiatique est reconnaissable à sa couleur globalement sombre et ses pattes jaunes. Seule une bande orangée est visible sur le quatrième segment abdominal en face dorsale. La face de la tête est jaune orangé. La face ventrale de l’individu ressemble grandement au Frelon européen (Vespa crabro) : il n’est donc pas un bon critère d’identification. Cependant, le Frelon européen est globalement jaune et brun, et apparaît comme une grosse guêpe en vol.

Les reines de Frelon asiatique sont plus petites que les reines de Frelon européen puisqu’elles peuvent mesurer jusqu’à 3,2 cm chez le Frelon asiatique, contre 3,5 cm chez le Frelon européen (Rome & Villemant, 2021).

Cycle de reproduction

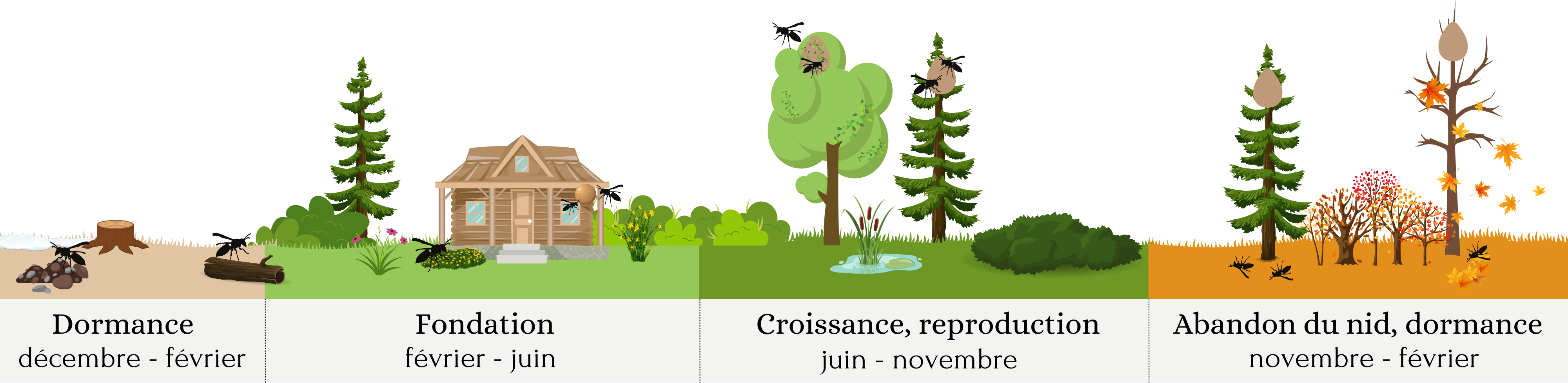

Le cycle de reproduction de cette espèce invasive lui permet de se multiplier et de se propager rapidement. Il se déroule en quatre phases, et en une année seulement.

Le cycle débute par une phase de dormance, permettant aux jeunes reines de passer l’hiver. Elles se cachent alors dans le sol, dans les anfractuosités des arbres ou bien à proximité des habitations, comme dans les tas de bois. À la fin de l’hiver, chaque jeune reine, appelée fondatrice, va essayer de fabriquer son propre nid primaire. Celui-ci est de petite taille, puisque la fondatrice « fonde » son nid seule pour y pondre ses premiers œufs, qui deviendront des larves, des nymphes, et enfin les premières ouvrières.

© Julie Manzinalli

Le nid est façonné à l’aide de petits morceaux de bois et de salive mélangés afin d’obtenir une matière ressemblant au papier mâché. La colonie ne cesse ensuite de s’agrandir, jusqu’à l’été ou elle doit parfois changer d’emplacement. Dans de tels cas, les individus fabriquent un nid de grande taille appelé « secondaire », la plupart du temps localisé à la cime d’un arbre. Jusqu’à maintenant, aucune préférence d’essence d’arbre n’a été démontrée.

La colonie continue de s’agrandir jusqu’à l’automne, période de reproduction. Des mâles seront produits, permettant la fécondation des futures reines. En fin d’année, et lorsque les températures baissent drastiquement, seules les gynes partent du nid pour passer l’hiver. La reine de l’année, les mâles et les ouvrières meurent au cours de l’hiver, et le nid finit par être détruit par les conditions météorologiques et les oiseaux.

© Julie Manzinalli

Impacts du Frelon asiatique

Sur les abeilles domestiques

Cette espèce exotique envahissante pose divers problèmes depuis son arrivée. Le principal impact généralement mis en avant est économique, puisque le Frelon asiatique s’attaque aux abeilles domestiques pour nourrir ses larves. Grâce à son vol stationnaire — que le Frelon européen ne pratique pas — il arrive à attraper très facilement des abeilles revenant à la ruche. Après la capture, le Frelon asiatique emporte l’abeille afin de la préparer pour ses larves : il découpe à l’aide de ses mandibules la tête, l’abdomen, les pattes et les ailes afin de ne garder que le thorax, riche en protéines. Les restes de l’abeille sont ensuite apportés au nid afin de nourrir les larves.

La présence de frelons asiatiques autour des ruches provoque un stress important dans les colonies. Les butineuses hésitent à sortir, réduisant l’activité de la ruche. Lorsque les colonies sont affaiblies, les frelons asiatiques peuvent, dans certains cas, entrer directement dans la ruche pour piller les ressources. À ce stade, la ruche est souvent condamnée.

Sur la biodiversité

Outre les pertes pour la filière apicole, le Frelon asiatique est aussi prédateur de nombreux invertébrés indigènes. Les impacts de son introduction restent faiblement documentés (OFB & UICN France, 2020). Une étude réalisée dans le sud-ouest de la France a montré que les abeilles domestiques pourraient représenter moins de 40 % du régime alimentaire du Frelon asiatique, qui chasse aussi les mouches, des papillons, des araignées, ou les guêpes sociales indigènes (Rome et al., 2021).

Sur la santé humaine

De nombreux nids sont trouvés dans des endroits proches des activités humaines : dans des haies, au sol, dans des cabanons de jardins… Plusieurs accidents ont déjà eu lieu à Genève, principalement lors de l’entretien des haies ou des cours d’eau. En effet, lorsque le nid est dérangé, les ouvrières sortent rapidement pour le défendre. Pour cela, elles attaquent en groupe, et piquent à de nombreuses reprises.

La piqûre n’est pas plus dangereuse qu’une piqûre de guêpe. Cependant, elle peut être dangereuse pour les personnes allergiques au venin de guêpes, ou lorsqu’une personne se fait piquer de nombreuses fois.

Sur les cultures

Un impact encore peu étudié concerne les cultures fruitières. Dans certaines régions, les frelons ont été observés en train de consommer des fruits très mûrs ou abîmés — notamment les pommes, raisins, figues ou prunes — pouvant entraîner des pertes supplémentaires en période de récolte et une gêne considérable pour les cueilleurs.

Le rôle du PIBG

Le Pôle Invertébrés du bassin genevois travaille depuis 2023 avec l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN) pour coordonner les efforts de détection, de destruction et de suivi de cette espèce invasive. Il assure notamment :

- Le traitement des signalements reçus via la plateforme nationale frelonasiatique.ch, ou directement par les citoyens ;

- L’organisation et le suivi des recherches et des destructions de nids sur le terrain ;

- La formation d’un réseau de référents bénévoles, formés à la recherche de nids et à l’accompagnement des apiculteurs ;

- L’interface avec les autres cantons et les acteurs transfrontaliers/internationaux pour partager des retours d’expérience et améliorer les méthodes de gestion ;

- La collecte et l’analyse des données (nombre de nids, méthodes, phénologie de l’espèce) pour adapter en temps réel la stratégie de lutte.

Le PIBG fait également le lien entre les apiculteurs, les autorités, l’association Pollinea Action (notamment impliquée dans la recherche et destruction des nids), et les entreprises de désinfestation pour assurer une gestion coordonnée.

Moyens de lutte à Genève

Science participative

La lutte efficace contre l’invasion du Frelon asiatique implique une remontée des données de présence de l’espèce. En Suisse, toute observation est à signaler via la plateforme frelonasiatique.ch.

Importance de la détection précoce

Repérer les nids le plus tôt possible permet d’empêcher la production de futures reines à l’automne, et ainsi de limiter localement la pression sur les ruchers. Entre avril et juin, tout habitant est invité à inspecter régulièrement sa maison et ses dépendances (volets, pergolas, cabanons de jardin, dessous de toit, garage ouvert, etc.) pour repérer les nids primaires. Ces petits nids, sphériques et bruns, sont bien plus faciles à détruire que les nids secondaires, souvent situés en hauteur et abritant des centaines voire des milliers d’individus. En cas de découverte d’un nid, il est conseillé de le signaler immédiatement.

Recherche des nids

Pour détecter les nids secondaires, très discrets puisque majoritairement à la cime des arbres en été, différentes méthodes de recherche existent.

- Triangulation

La première méthode de recherche, classique, consiste à capturer des Frelons asiatiques et à les relâcher en différents endroits. Ainsi, en croisant les directions de vol des individus relâchés, il est possible de trouver la direction et l’emplacement du nid.

Pour faciliter l’observation et le suivi de l’individu, il est possible d’accrocher une plume, un morceau de laine colorée ou une bandelette fine de couverture de survie sous l’individu. Ces petits dispositifs rendent plus visibles les individus et permet de les observer à distance.

Il est également possible d’appliquer cette méthode à l’aide de pots à mèche : il s’agit de pots remplis d’une substance sucrée, dont une mèche sort du pot : les effluves de cette odeur sucrée se dispersent, attirant les Frelons asiatiques qui s’habituent à venir chercher du sucre. L’observation des directions est alors facilitée par ces allers-retours, et le pot peut être déplacé pour se rapprocher de l’emplacement du nid, petit à petit.

Ces méthodes sont peu coûteuses, mais nécessitent beaucoup de patience. En effet, ces recherches peuvent prendre de longues heures, voire plusieurs jours. - Radio-télémétrie

La radio-télémétrie est une méthode qui permet de localiser un émetteur d’ondes radios grâce à un récepteur. Le PIBG utilise des émetteurs de 180 mg placés sur les Frelons asiatiques, qui peuvent alors être suivis jusqu’à leur nid.

Pour ce faire, un individu est typiquement capturé devant un rucher à l’aide d’un filet entomologique, et équipé d’un émetteur à l’aide d’un fil de pêche tressé, sans endormir l’animal. Le retour au nid est dans ce cas plus rapide et grandement facilité.

Cette méthode est utilisée par le PIBG pour localiser les nids lorsque les méthodes « classiques » ne fonctionnent pas. Cette méthode s’est révélée particulièrement adaptée à la topographie genevoise (zones urbaines, parcs, campagne). - Méthodes complémentaires

En complément de ces méthodes de recherche, la recherche visuelle est essentielle pour détecter les nids. Ainsi, nous utilisons la recherche visuelle à l’aide de jumelles, et de longues-vues, mais également à l’aide de drones, et ce grâce aux référents bénévoles.

Protections des ruchers

Là où l’invasion est problématique et les nids sont introuvables, il est possible d’éloigner temporairement les Frelons asiatiques des ruchers. Les solutions actuelles les plus efficaces pour réduire le stress des colonies sont des muselières placées à l’entrée des ruches et les harpes électriques, relativement sélectives, posées à proximité. Les solutions de piégeage sont généralement problématiques, car non sélectives et tuant très essentiellement des insectes indigènes. Une campagne de piégeage de printemps est organisée à Genève par l’association Pollinea Action. Elle vise à capturer un maximum de reines pour empêcher la formation de nids primaires, mais également pour promouvoir l’utilisation de pièges « sélectifs », afin de réduire drastiquement les captures non-cibles.

Actuellement, aucun piège n’est 100 % sélectif (c’est-à-dire n’attrapant que le Frelon asiatique). Cependant, plusieurs pièges disponibles sur le marché réduisent considérablement le nombre de captures non-cibles. Il s’agit notamment des pièges Beevital, des pièges japonais ou des pièges Ornetin.

En été, le piégeage est formellement déconseillé si ce n’est à proximité immédiate des ruchers, et sur la période critique pour le Frelon asiatique entre août et octobre (Haxaire & Villemant, 2010).

Références

Haxaire J. & Villemant C. (2010). Impact sur l’entomofaune des « pièges à frelon asiatique ». Insectes 159(4):1–6.

OFB & UICN France (2020). Vespa velutina. Base d’information sur les espèces exotiques envahissantes. Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes. UICN France et Office français de la biodiversité.

Rome Q., Perrard A., Muller F., Fontaine C., Quilès A., Zuccon D. & Villemant C. (2021). Not just honeybees: predatory habits of Vespa velutina (Hymenoptera: Vespidae) in France. Annales de la Société entomologique de France 57(1): 1–11.

Rome Q. & Villemant C. (2021). Fiche d’aide à l’identification de Vespa velutina. Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 2 pp.